한강의 <소년이 온다>의 첫 장 <어린 새> 파트에서 이런 글귀가 나온다.

“어린 새 사람이 죽으면 빠져나가는 어린 새는 살았을 때 몸 어디에 있을까?”

어린 새는 영혼이나 자기(self)로 볼 수 있다는 생각을 한다. 나의 존재는 하나이지만, 여러 가지 모습을 가지고 있으니까. 나라는 존재 안에 다른 자아 그리고 잘 덮어두고 깊숙한 곳에 있는 자아. 지켜주고 싶은 나의 나.

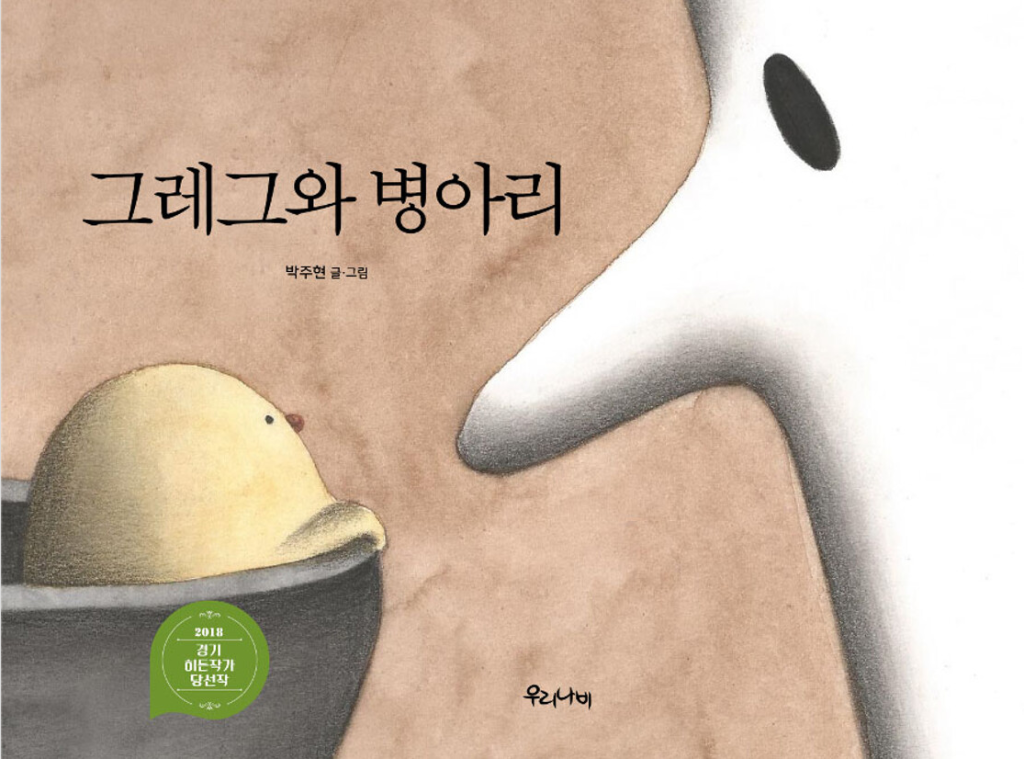

박주현의 <그레그와 병아리>에서는 타인일 수도 있는 병아리가 계란 후라이를 하는 과정에서 등장한다. 요리하는 과정에서 나온 병아리가 그레그는 당황스러웠고 최소한의 음식만을 주고 병아리를 피해서 거실을 나온다. 병아리라는 존재는 외부에서 온 것처럼 보인다. 내가 병아리를 존재를 알아채느냐의 유무와 그 존재의 의미를 어떻게 해석하고 받아들이느냐에 따라서 삶의 방향성이 달라질 수 있다. 병아리는 그레그의 목까지 가득 찬 눈물을 부리로 터뜨려 준다. 그레그는 우울한 상태에서 벗어날 수 있었고 병아리를 꼭 안아 줌으로써 고마움을 표시한다.

우울에 담겨진 상태에서 우리는 어떻게 이 상황을 다뤄야 할까? 그레그에게는 병아리가 있었고, 우리에는 어떤 형태에 해결의 실마리를 가지고 있을까? 돈을 살 수 있는 것들로 우울을 피해갈 수도 있고, 내 안에 어린 새를 불러서 스스로 해결할 수도 있다, 우울에 대체하는 자세가 중요하지 않을까?