진정한 남성성과 사회적 성장에 대한 고찰

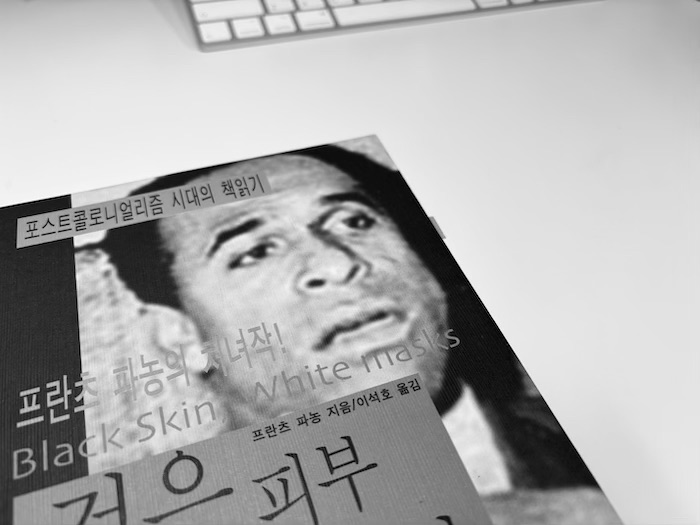

프란츠 파농(Frantz Fanon)의 검은 피부, 하얀 가면을 읽고 나는 한 가지 질문을 받았다.

“진정한 남성성은 무엇인가?”

흑인 남성이 백인이 심어 놓은 열등감을 극복하기 위해 사창가의 백인 여성을 통해 남성성을 입문한다고 할 때, 우리는 진정한 남성성을 어떻게 정의할 수 있을까? 책임 있는 리더십, 배려와 공감, 윤리적 정직성과 존중, 성장과 유연성 중에서 선택해야하는 객관식형식의 주관식 질문이었다.

나는 ‘성장과 유연성’을 택하고 싶다.

개인의 성장뿐만 아니라 사회와 문화의 의식이 점진적으로 변화하기 위해서는 성장과 유연성이 필수적이다. 급격한 경제 발전 속에서 한국 사회가 필요로 하는 것은 변화에 대한 적응력이며, 이것이야말로 나와 다음 세대를 위한 사회적 배려라고 생각한다.

찰스 오스굿(Charles E. Osgood)의 연구와 한국인의 심리적특성

1950~1970년대에 걸쳐 의미분화이론(semantic differential theory)과 문화 간 연구를 진행한 사회심리학자 찰스 오스굿은 강화도 주민들의 생활 태도를 관찰했다. 그는 한국인이 상호의존적인 감정인 ‘정(情)’을 중시하고, 술과 음식을 좋아하며, 노래와 춤을 즐긴다는 점에서 ‘구강의존적 성격’을 지닌 것으로 보았다.

프로이트의 심리성적 발달이론에 따르면 구강기는 가장 초기 단계이며, 미성숙한 시기로 해석될 수 있다. 하지만 한국인은 동시에 재산과 지식에 대한 욕구가 강하고, 자녀에 대한 소유욕도 높은 특징을 보인다. 이러한 특성은 오늘날의 사회 상황에서도 여전히 유효한 부분이 있는지 생각해볼 필요가 있다.

융의 아니마와 내면의 성숙

질문으로 돌아가기 전에, 칼 융(Carl Gustav Jung)의 ‘아니마(anima)’ 개념을 언급하고 싶다. 아니마는 남성이 가진 여성성을 의미한다. 진정한 남성성이란 자신의 남성성과 여성성을 모두 인식하고, 이를 조화롭게 받아들이며 성숙하게 행동하는 것이다.

융의 한 치료 사례를 살펴보자. 성공한 중년 사업가는 자주 호흡 곤란을 겪으며, 잠을 자다가 숨이 막히는 두려움에 시달렸다. 그는 사회적 성공을 산 정상에 비유하며 끊임없이 정상에 오르려 했지만, 결국 산소 부족으로 인해 호흡곤란 증상이 나타난 것이다. 이는 사회적 역할과 기대, 페르소나(Persona)에 지나치게 동일시한 결과라고 한다. 그는 자신의 내면을 돌아볼 기회를 갖지 못했기 때문이다.

한국의아버지들에게전하는말

이 이야기를 통해 한국의 모든 아버지들에게 전하고 싶다. 무거운 책임감의 갑옷(armor)을 벗고, 힘들면 힘들다고 말해도 된다. 당신들의 희생과 노력을 우리는 알고 있으며, 깊이 감사하고 있다.

전쟁과 산업화로 인해 내면의 성찰 기회를 빼앗겼던 아버지, 그리고 어머니에게도 따뜻한 위로를 보낸다. 이제는 자신을 돌볼 수 있는 시간을 가져도 되지 않을까?