밀러의 법칙(Miller’s Law)은 인지심리학자 조지 A. 밀러(George A. Miller)가 1956년에 제안한 개념입니다. 이 법칙은 인간의 단기 기억 용량에 관한 실험적 연구를 바탕으로 밀러가 도출한 결과입니다.

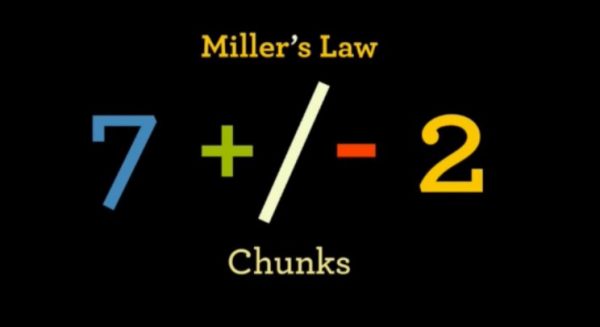

밀러의 법칙은 “마법의 수 7, 플러스 또는 마이너스 2″라고도 알려져 있습니다. 이는 단기 기억의 용량이 약 7개의 정보 단위로 제한되어 있다는 것을 설명합니다. 즉, 우리는 한 번에 약 7개의 개별적인 항목을 기억하고 처리할 수 있는 한계를 가지고 있다는 것을 말합니다. 그러나 이 법칙은 일반적인 경향성을 나타내는 것이며, 모든 상황에서 엄격하게 적용되지는 않습니다.

밀러는 이 개념을 실험적으로 검증하기 위해 숫자나 단어들을 순서대로 제시하고, 참가자들이 그 순서를 기억해내는 작업을 수행하게 했습니다. 그 결과, 평균적으로 참가자들이 7개의 숫자나 단어를 정확하게 기억할 수 있었으며, 그 이상이 되면 기억이 저하되는 경향을 보였습니다. 또한, 밀러는 숫자나 단어를 청킹(Chunking)하는 전략을 사용하면 단기 기억 용량을 더욱 효과적으로 활용할 수 있다는 것을 제안했습니다. 정보를 의미 있는 청크로 조직화함으로써 단기 기억 용량을 늘릴 수 있다는 것을 시사합니다.

청킹은 개별적인 항목들을 의미 있는 그룹으로 묶는 것을 말합니다. 예를 들어, “89452173”이라는 숫자를 한 번에 기억하기는 어려울 수 있지만, 이를 “89”, “45”, “21”, “73”처럼 의미 있는 청크로 나누어 기억하면 훨씬 쉽게 기억할 수 있습니다. 이렇게 청킹을 활용하면 우리는 한 번에 더 많은 정보를 처리하고 단기 기억에 유지할 수 있습니다.

청킹은 밀러의 법칙을 실제로 활용하는 전략 중 하나입니다. 정보를 의미 있는 청크로 조직화함으로써 단기 기억 용량을 효과적으로 사용할 수 있습니다. 이는 기억의 효율성과 용량을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 청킹은 학습과 작업의 효율성을 높이고, 정보 처리 과정에서 실수를 줄일 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

밀러의 법칙은 단기 기억 용량에 대한 일반적인 경향성을 설명하는 개념으로 사용됩니다. 이를 토대로 우리는 정보를 청킹하여 의미 있는 그룹으로 조직화하고 처리함으로써 단기 기억 용량을 최대한 활용할 수 있습니다. 그러나 각각의 개인은 다르기 때문에, 사람마다 단기 기억 용량은 조금씩 다를 수 있습니다. 또한, 특정 상황이나 학습의 종류에 따라 단기 기억 용량이 영향을 받을 수도 있습니다. 따라서 밀러의 법칙은 일반적인 경향성을 제시하면서도 개인과 상황에 따라 유연하게 적용되어야 합니다.