‘경박한 사람들에게는 이 세상에 존재하는 사물보다 존재하지 않는 사물을 말로 표현하는 것이 더 쉽고 책임이 덜 느껴질지 모른다.’

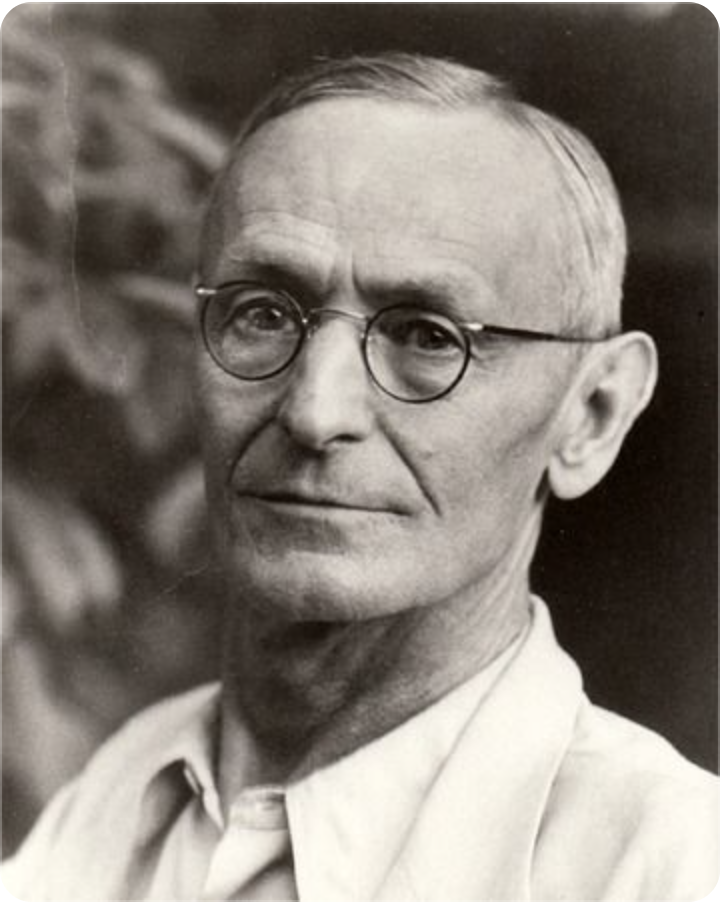

알베르투스 2세의 이 문장은 헤르만 헤세의 위대한 역작 『유리알 유희』의 서문을 장식하며, 독자를 눈에 보이지 않는 내면의 세계로 초대합니다. 헤세는 이 소설의 주인공 요제프크네히트의 삶을 통해 인간 정신의 깊은 심연을 탐색합니다. 특히 칼 융의 분석심리학적 개념들, 즉 아니마(Anima), 그림자(Shadow), 그리고 자기실현(Selbstverwirklichung)의 원형(Archetypus)을 문학적으로 구현해 냈으며, 이를 윤회(Reincarnation)라는 동양 사상과 결합하여 한 영혼의 끊임없는 완성 과정을 그려냅니다.

1. 유리알유희, 형식과 심리(교육)사이에서

헤르만 헤세의 『유리알 유희』에서 묘사되는 두 가지 유희, 즉 형식적 유희와 심리적 유희는 각각 다른 깨달음의 길을 상징합니다. 형식적 유희는 수학적 구조나 언어의 질서와 같이 완벽한 균형을 이루려는 노력으로, 지식과 논리를 통해 깨달음에 도달하려는 교종의 길을 연상시킵니다. 반면, 심리적 유희는 형식에 얽매이지 않고 유희의 과정에 집중하는 명상을 통해 우주적 조화를 체험하려는 것으로, 순간의 직관과 몰입을 중시하는 선종의 길을 닮아 있습니다.

헤세의 시선은 궁극적으로 내면의 깨달음을 향하는 심리적 유희에 머무릅니다. 유희는 규칙의 완성이 아니라, 유희 속에서 깨어나는 명상의힘으로 우리를 내면의 깊은 곳으로 인도하며, 그 끝에서 자기실현이라는 궁극적인 목표와 만나게 됩니다.

2. 크네히트의 심리적 원형 통합

크네히트의 삶은 융의 분석심리학적 원형들을 통합하는 과정입니다.

- 아니마(Anima) 통합: 그는 고도로 논리적이고 지적인 ‘유희 명인(Magister Ludi)’이지만, 내면의 깊은 감수성과 직관을 통해 지식을 예술적, 영적 행위로 승화시킵니다. 카스탈리아를 떠나 아이를 양육하는 그의 선택은 지적 활동을 넘어선 관계맺기, 보살핌이라는 아니마의 핵심 특성을 온전히 수용하는 행위입니다.

- 그림자(Shadow) 통합: 크네히트는 자신의 친구 플리니오 데시뇨리에게 투사된 ‘그림자’와 대면합니다. 데시뇨리가 상징하는 현실적이고 세속적인 삶은, 크네히트가 의식적으로 억압했던 ‘행동하는 삶’의 잠재력입니다. 유희 명인의 지위를 버리고 세속으로 나가는 그의 결단은 바로 이 그림자를 의식적으로 통합하려는 과정입니다.

3. 자기실현: 원형과 윤회를 통한 궁극적 완성

『유리알 유희』는 크네히트의 삶을 통해 융의 자기실현 과정을 깊이 있게 그려냅니다. 자기실현이란 개인이 의식과 무의식의 모든 측면을 통합하여 온전한 ‘자기(Self)’로 나아가는 과정입니다. 이 소설은 크네히트의 개인사를 넘어, 세편의 이력서(기우사의 크네히트, 고해사의 요제푸스, 인도의 이력에 나오는 다자)를 통해 자기실현의 과정을 원형과 윤회의 관점에서 확장합니다.

이력서 속의 크네히트들은 시대와 장소는 다르지만, 모두 ‘진정한 자기를 찾아가는 구도자’라는 하나의 보편적인 원형을 공유합니다. 그는 매번 다른 인물이자 다른 시대에 태어나지만, 각 삶에서 공통적으로 ‘진정한 자기를 찾아가는 구도자’라는 원형을 살아냅니다. 기우사의 크네히트는 자연과 교감하고, 고해사의 요제푸스는 내면의 죄와 고뇌를 성찰하며, 왕자 다자는 세속적 욕망을 경험한 뒤 모든 것이 환영(마야)임을 깨닫고 영적인 길을 찾습니다. 이처럼 크네히트는 각각의 삶을 통해 인간이 마주하는 보편적인 과제들을 경험하고, 매번의 생애에서 한 단계 더 나아간 자기실현을 이룹니다. 헤세는 이 가상의 이력서들을 통해 한 개인의 삶이 인류의 보편적인 정신적 여정과 연결되어 있음을 상징적으로 보여주고자 한 것입니다.

이처럼 헤세는 『유리알 유희』에서 융의 분석심리학과 동양의 윤회 사상을 결합하여, 인간의 삶이 일회적인 사건이 아닌 영원히 반복되는 영혼의 자기실현 과정이라는 심오한 철학적 통찰을 보여줍니다. 크네히트의 삶은 아니마와 그림자를 통합하며 끊임없이 내면의 완성을 향해 나아가는, 이상적인 인간의 모습을 상징적으로 그려내고 있습니다.

생각의 유희(Gedankenspiel), 돈오점수와 자기실현으로 완성되다

결론적으로 크네히트의 여정은 돈오점수(頓悟漸修)와 자기실현이라는 개념을 통해 더욱 명확하게 이해할 수 있습니다.

돈오점수는 ‘문득 깨닫고(頓悟), 점진적으로 닦는다(漸修)’는 선불교의 수행 원리입니다. 크네히트의 삶에서 이는 카스탈리아를 떠나기로 한 그의 갑작스러운 결단, 즉 ‘돈오’로 나타납니다. 그는 자신의 내면에 통합되지 않은 부분이 있음을 문득 깨닫습니다. 그리고 한 아이의 멘토가 되고 자연과 교감하는 세속의 삶을 선택함으로써, 그 깨달음을 삶 속에서 서서히 실천하고 완성해 나가는 ‘점수’의 과정을 밟습니다. 그의 죽음은 그 순간의 완성을 의미하며, 새로운 시작을 위한 또 다른 ‘돈오’의 가능성을 열어줍니다.

이러한 모든 여정을 추동하는 근원적인 힘은 바로 자기실현입니다. 이는 인간이 더 완전한 존재가 되기 위해 본능적으로 나아가려는 내적 동기를 뜻합니다. 크네히트가 안락하고 안정적인 유희 명인의 지위를 버리고 미지의 세속으로 나아가는 과감한 선택은, 바로 자신의 아니마와 그림자를 통합하여 온전한 ‘자기’가 되고자 하는 강력한 내적 충동의 발현입니다.

융이 이야기하는 자기실현은 결코 완벽한 상태에 도달하는 것이 아닙니다. 오히려 비교적 온전한 상태에 이르는 것입니다. 이는 한 개인의 평생 과제일 뿐만 아니라, 크네히트의 윤회적 삶이 보여주듯이 전 인류의 과업이기도 합니다. 우리 각자가 자신의 그림자와 아니마/아니무스를 통합하고, 내면의 균형을 찾아가는 과정은 인류 전체의 집단 무의식을 확장하고 성숙시키는 중요한 발걸음이 됩니다.

따라서 『유리알 유희』에서 생각의 유희는 단순한 지적 놀이를 넘어, 이성적 깨달음과 감성적 실천을 아우르는 돈오점수의 수행법이며, 그 수행을 가능하게 하는 궁극적인 원동력은 인간 내면에 자리한 자기실현화 경향성이라고 할 수 있습니다. 크네히트의 삶은 이 두 개념이 조화롭게 결합되어 한 영혼이 진정한 완성을 향해 나아가는 이상적인 여정을 보여주는 것입니다.